2021年05月27日

牧之原台地の開墾の歴史

現在牧之原台地に広がる一面の大茶園は、先人たちの長年の努力によって築かれたことをご存じでしょうか?

遡ること150年。江戸時代の牧之原台地は、島田や金谷といった東海道の賑わう宿場町のすぐ南に位置しながら、雑木林や原野といった人の手が入ったことのない荒廃地でした。

慶応3年(1867)に15代将軍徳川慶喜は、大政奉還により駿府(現在の静岡市)に隠居することとなり、翌慶応4年(1868)に慶喜を警護するため精鋭隊(のちの新番組)が結成されました。

しかし、明治2年(1869)の版籍奉還により、精鋭隊は早々に任を解かれ、武士たちは突然職を失ってしまいました。

そこで、明治政府は、武士たちの救済策として未開拓地の開墾を奨励しました。旧幕臣に仕事の斡旋をしていた勝海舟たちの協力もあり、隊長の中條景昭たち隊の面々は、刀を捨て牧之原台地の開墾を決意したのです。

それと時を同じくして、明治3年(1870)に明治政府が大井川の渡船を認め、川越制度を廃止したため、島田宿や金谷宿の川越人足たち約1,300人が職を失いました。

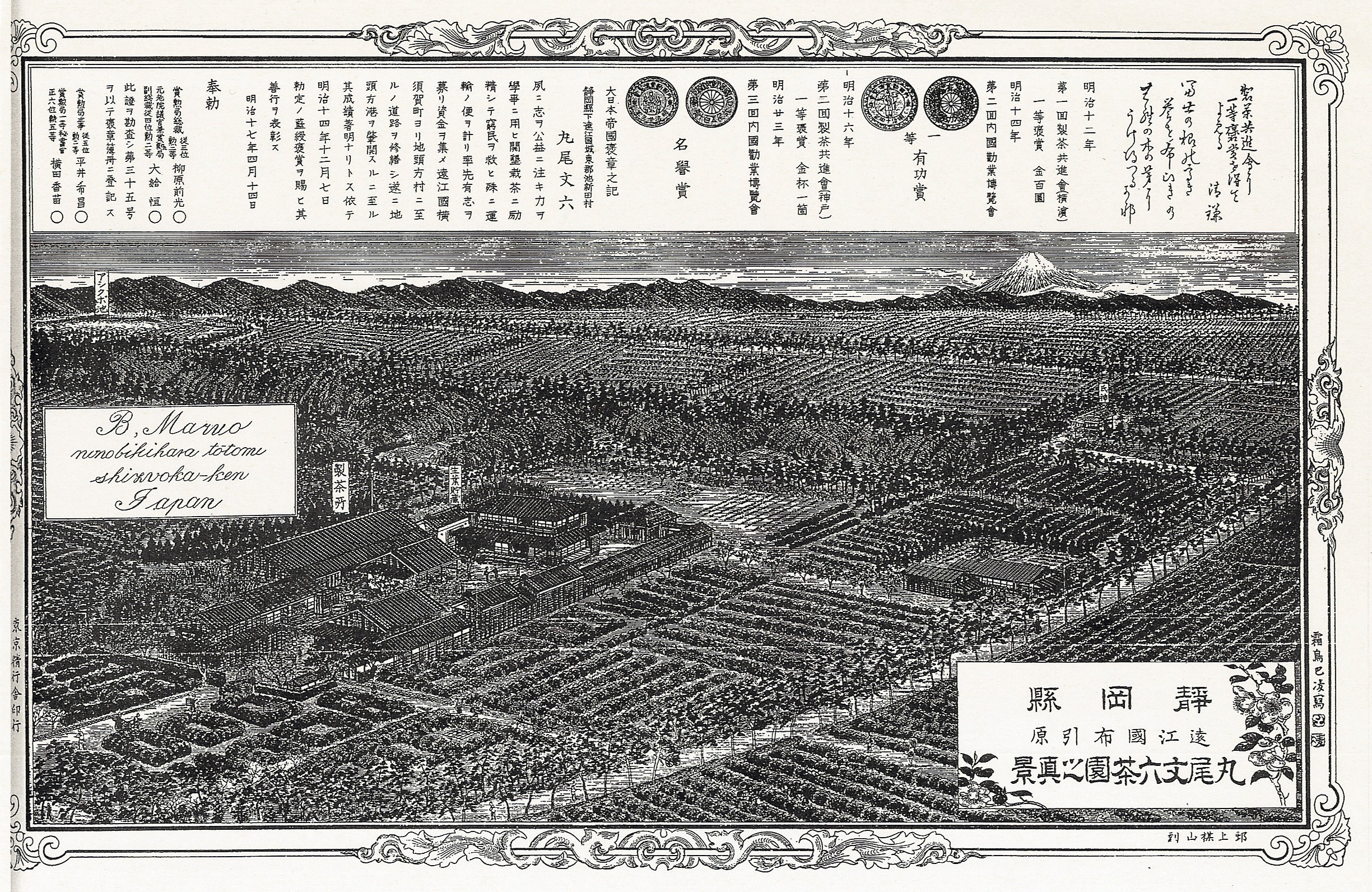

人足たちの救済措置として開墾事業が実施されることとなり、元金谷宿世話人である池新田村(現在の御前崎市)出身の丸尾文六たちが開墾計画を立案し、明治4年(1871)6月8日に開墾を開始しました。

しかし、生活の変化や開墾の重労働により体調を崩す者や脱落者が続出し、多くの武士や人足たちが牧之原台地から姿を消しました。

その後、撤退した武士たちが放棄した土地は、村や農民、地元有権者が買い取り、茶園として再生し、武士たちから学んだ製茶技術が受け継がれ、現在の牧之原大茶園へとつながっています。

Posted by omaezaki-cha at 16:37│Comments(0)

│事務局便り

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。